新教材一出,家长们炸了锅。孩子做数学作业,从背口诀变成自己推导,原本一小时的作业硬生生拖到两小时。英语课文里冒出复杂句型,孩子连中文“时态”是啥都没搞懂,对着题目干瞪眼。这事儿听着就让人头大,可背后到底是怎么回事?咱们来慢慢聊。

教育部这次教材改革,核心就是从“死记硬背”转向“练脑子”。以前孩子学知识,老师讲啥就记啥,考试题直接从课本里抄。现在不行了,考试要你把学的东西用在新鲜场景里。比如数学,以前1+1=2,背完就行;现在让你用加法解决分东西的问题,脑子得转个弯。这变化让孩子和家长都觉得累,但目标是让孩子学会自己思考,而不是当“背书机”。

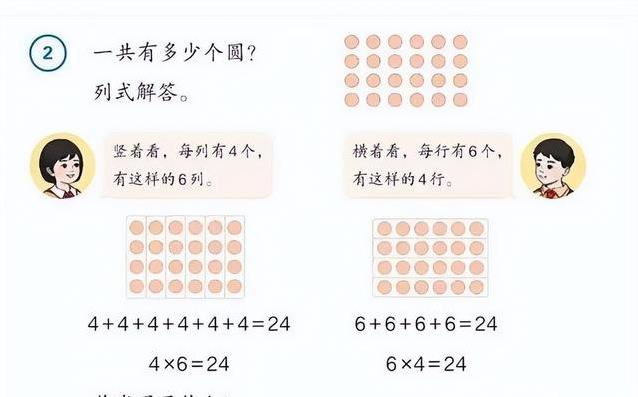

数学课的调整也让人抓狂。乘法口诀还没背熟,二年级就得学除法,还要自己推导两者的关系。家长一看孩子对着作业本画图、摆积木,急得直跺脚,觉得这不是折腾人吗?可数据不会骗人。北京一所小学试了新教材,发现二年级学了乘除法关系后,到了四年级学分数,孩子的理解速度比以前快了四成。原来死记硬背的公式,孩子背完就忘;现在通过画图、操作,他们明白了为啥3×4=12,脑子里装的不是公式,是思路。

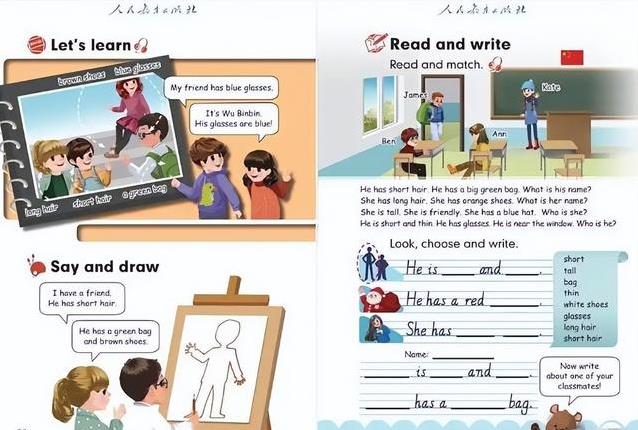

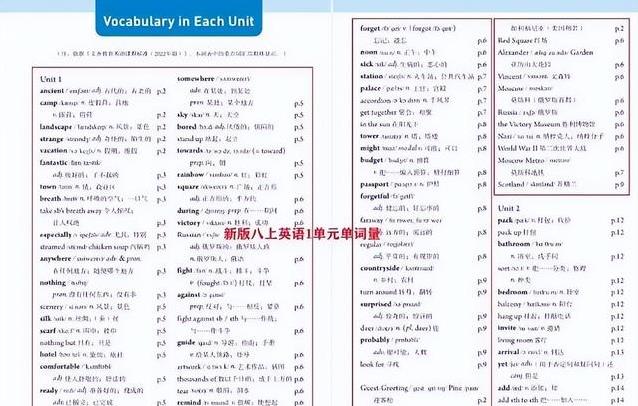

再说说英语,家长吐槽最多。四五年级就冒出情态动词、过去式,到了八年级,阅读难度直逼中考。很多人觉得这是在为难孩子。可教育部调研过,咱们国家学生的英语水平参差不齐,小学学点皮毛,到了初中突击背单词、语法,学得苦不堪言。新教材想把难度分散开,从小学开始打基础。比如四年级学简单的语法,六年级再加深,慢慢让孩子习惯用英语表达。可现实是,不少学校老师自己都搞不清复杂语法,农村地区的英语课更是捉襟见肘。孩子学得迷迷糊糊,家长看着也干着急。

家长们抱怨作业时间长,的确有道理。以前一小时搞定的作业,现在两小时都不够。可光盯着时间长短没用,得看这时间花得值不值。上海一所学校试了新教材一年,学生参加国际测试,解决问题的能力提高了15%。这说明啥?改革的方向没问题,只是需要时间磨合。孩子现在多花点时间学思考,将来遇到新问题,脑子转得比别人快,这不就是咱们希望的吗?

这改革的阵痛,家长也得一起扛。孩子学得吃力,家长别光盯着错题数,试试问问孩子:“这道题你咋想的?”帮他们把思路理顺。比如语文,可以让孩子画个思维导图,把课文重点串起来;数学可以用积木摆摆图形,弄明白线和角的区别;英语就简单点,鼓励孩子每天用一两句英语说说今天干了啥。别小看这些小动作,时间长了,孩子的脑子就活了。

当然,改革也不是一帆风顺。教材改了,老师的教学法得跟上,家长的观念也得变。不然,孩子夹在中间,最吃亏。家长们不妨多跟老师聊聊,了解孩子的难点在哪,回家再针对性帮一把。学校也得多培训老师,尤其是偏远地区的,别让好教材成了摆设。

铁牛配资-股市五倍杠杆-买股票加杠杆-杠杆买股票提示:文章来自网络,不代表本站观点。